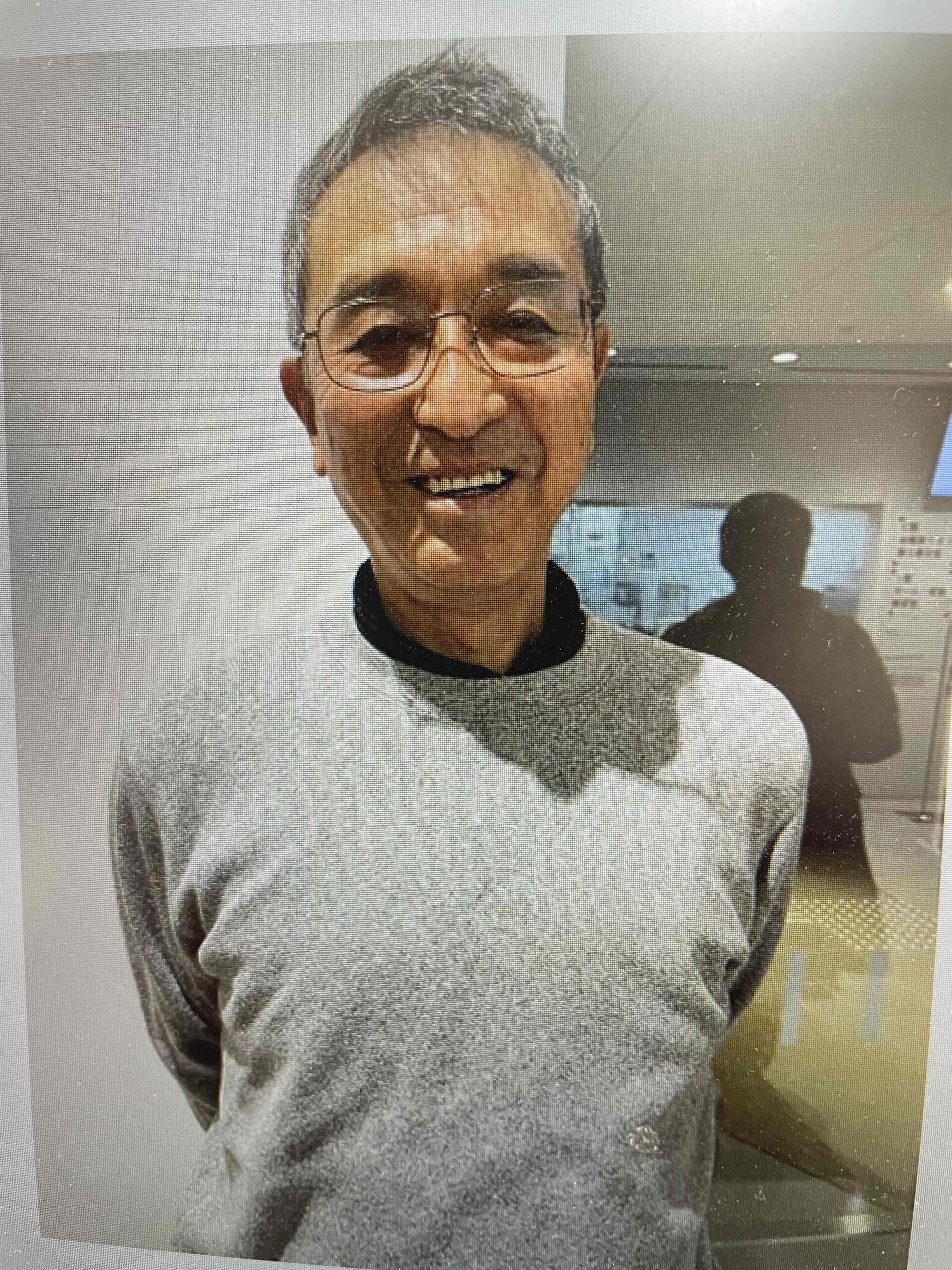

皆さん、初めまして、小幡真一郎(ウィキペデア参照)と申します。

市川市に住んで20年近くなりますが、市川サッカー協会審判委員会にお世話になって3年目を迎えています。このホームページに「小幡のつぶやき」というコーナーをいただき、不定期にサッカー・審判に関わる話題を掲載させていただきたいと思っています。よろしくお願いします。

第6弾 「ゲームの成立」

日本サッカー協会がサッカーおよびフットサル3級・4級審判員の失効者に対して、その理由を尋ねたところ、審判活動に関わる要因として「誹謗中傷を受けた」ことが最も多く、続いて「判定に自信がない」「審判活動に魅力を感じない」「審判仲間がいない」「審判活動中に指導を受ける機会がなかった」「良い判定をしても褒められず、モチベーションが低下した」などが上がっています。

市川市でも数人の4級審判員に「審判をしていて、『いやだなあ、やりたくないないなあ』を感じる場面は?」を尋ねたところ、「監督・コーチなどのチーム役員、あるいは保護者などの観客からの非難、罵声、ヤジなどを耳にしたとき」という声が返ってきました。SNSなどでの誹謗中傷が最近の社会課題になっていますが、サッカーの現場でも同様なのでしょうか。

ゲームは勝ち負けを競うことを大前提に、「ルール」「審判」「相手」のどれか一つが欠けてもが成立しません。

そして、スポーツは自分だけで楽しむものではなく、みんなで楽しむものだと思います。試合が終わったら、選手、チーム役員、審判、運営関係者、観客などが、お互いに「ありがとうございます」と大きな声で言い合いたいですね。

そうすると、「次こそはがんばるぞ!」という気持ちになるのではないでしょうか?

- 2025.12 第6弾「ゲームの成立」

- 2025.12 第5回「グッドルーザー」

- 2025.10 第4弾「コモンセンス」

- 2025.10.1 第3回 「喜ばせごっこ」

- 2025.8.8「グリーンカード」

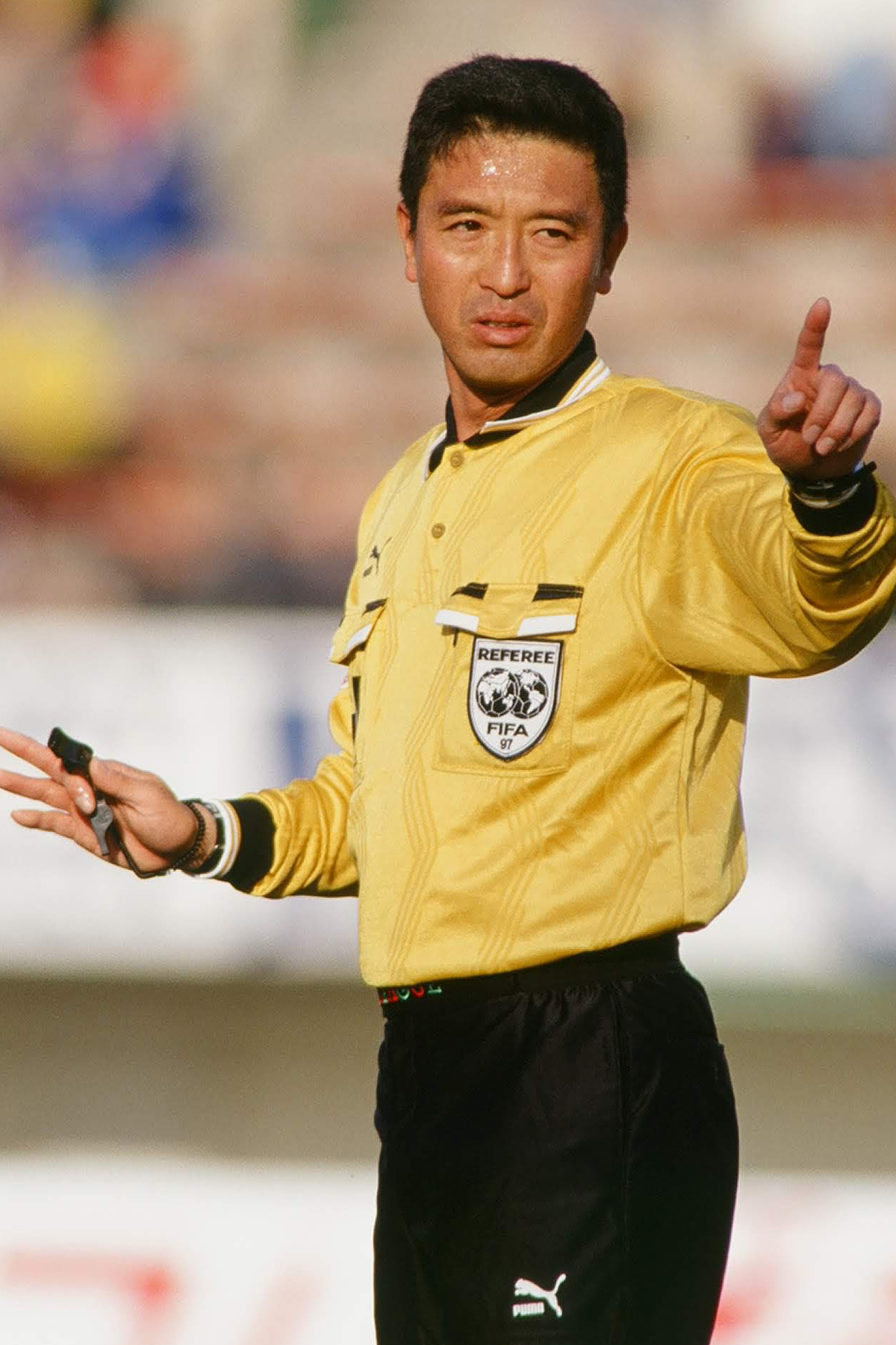

小幡真一郎のプロフィール

1952 年生まれ

元サッカー1級審判員・元国際主審

元JFA 1級インストラクター・元AFCアセッサー

J リーグ開幕戦(川崎VS横浜)担当

市川市審判委員会特別アドバイザー

ジャッジリプレイ出演